Alpes projetées, Alpes rêvées

Quels futurs possibles pour le paysage alpin?

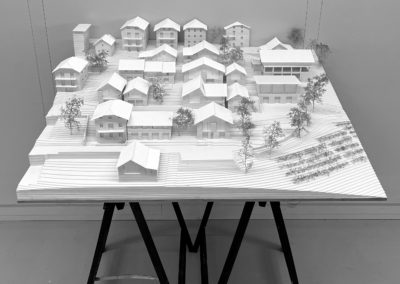

« Alper Populis » : Cabane dédiée au sport, espace de séminaire, locaux pour les clubs et location de matériel.

Theo Vögtlin

TRAVAIL DE BACHELOR 2023

HEIA Fribourg, 6ème semestre 2023

Prix FAS – Romandie

Les constructions ne cessent de se développer facilitant les accès et diluant l’appréciation de la montagne et de sa réalité naturelle.

La multiplication des offres touristiques et la nécessité d’optimiser l’utilisation des espaces naturels en dehors des pics saisonniers produisent nombre de problèmes supplémentaires liés en premier lieu à la fragilité́ des paysages et à la pression exercée par le nombre grandissant de personnes voulant profiter du contact direct avec la nature.

C’est à cette paradoxale recherche d’équilibre entre protection et utilisation que l’analyse architecturale va tenter d’apporter des réponses étayées mettant au centre de la recherche le paysage alpin et sa sauvegarde. Et aujourd’hui, il s’opère une confrontation progressive et culturelle entre urbanité et nature du territoire alpin.

Le projet vient en aide à la station en développant plusieurs hypothèses propres au site. Le lien entre les constructions existantes permet l’activation de la station par la fonction publique du bâtiment et son attache harmonieuse au site.

La construction va venir tirer ses lignes des constructions vernaculaires alpines et ainsi stimuler la rêverie d’un passé oublié dans la station du Val d’Hérens. L’utilisation des codes de construction locaux permet une lecture simple du projet dans le paysage. La tendance vers l’uniformisation des espaces intérieurs est remise en question pour retrouver une conception phénoménologique répondant à un confort adapté au lieu dans le but de rendre conscients les utilisateurs au milieu.

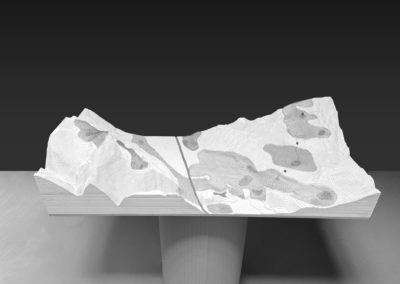

La ville grimpante

Obéissance territoriale

Koen Wintermans

HES-SO JMA-Fribourg / SA 2022

Le Valais est le lieu où j’ai grandi. Un lieu que je n’ai jamais autant apprécié depuis que je l’ai quitté.

Ce travail de Master dresse un portrait du canton du Valais. Un Valais perçu et vécu à travers le temps et le mouvement. Ce portrait va révéler toute la problématique du phénomène du mitage, traduit ici par la ville grimpante. Ce mitage auquel je vais donner une réponse à travers un projet qui parcourt le territoire de bas en haut. Un parcours qui remet en jeu le paysage par le biais d’un ancien tracé. Un tracé qui reconnecte les strates paysagères entre elles pour former un tout. Un tout indissociable qui concilie paysage et bâti, tradition et modernité.

«La ville grimpante – obéissance territoriale» reprend la théorie de l’étagement altitudinale pour le transformer en strates paysagères. Ces dernières divisent la montagne en six couches propres au Valais. Elles ont un lien direct avec la végétation qu’on y retrouve. Ces strates traversent le territoire et changent au fur et à mesure de l’ascension. On se confronte à une succession d’atmosphères tant sur le plan du paysage proche que lointain. Des voies historiques empruntées durant la transhumance traversent ces différentes strates paysagères et sont aujourd’hui toujours présentes, mais de manière discrète. L’évolution du territoire au fil du temps a laissé place à un flou paysager, réduisant ces strates à de petits couloirs biologiques à certains endroits, et à d’autre on assiste à une rupture complète de ces couloirs. Ce flou est aussi présent dans le bâti, qui à partir de chaque village s’étend de tous les côtés jusqu’à rencontrer les villages voisins créant une continuité bâtie que j’ai appelée la ville grimpante.

Ce travail de master va donc se focaliser sur ce flou territorial et redéfinir le paysage en recentrant le bâti, afin de revenir à une clarté antérieure. Trois interventions vont prendre place au fil d’une voie historique et ont pour but de mettre en valeur les strates paysagères restantes et les sauvegarder.

« Là-bas, le Rhône naît du glacier : voilà d’abord son origine. C’est cette grande vallée pierreuse, avec un versant privé de sa chair sous une peau peinte et repeinte, cuite et recuite par le soleil, où si souvent on s’est tenu, à l’ombre de l’un ou l’autre de ces pins qu’il y a, l’ombrelle des branches mal ouverte et un peu de travers, en peinture vert foncé sur une peinture bleu foncé ; et l’on a contemplé de là, dans le fond de cette vallée, quand il coulait encore blanc comme sont les eaux du glacier qui sont des eaux comme du lait. »

Chant de notre Rhône,

Charles Ferdinand Ramuz, 1920.

Le Sanatorium Populaire Valaisan

D’une architecture qui soigne…

À un bâtiment à soigner

Lara Luthi

JMA-FR TRAVAIL DE MASTER SA 2023

HEIA Fribourg, semestre 2023 Printemps

Ce projet propose de réhabiliter ce paquebot sanitaire en un centre culturel dynamique, accompagné de logements abordables. Ce bâtiment mérite d’être préservé puisque son histoire remarquable dans la lutte contre la tuberculose a joué un rôle essentiel pour la classe populaire valaisanne, il y a plus de 80 ans. Le projet s’attache à mettre en valeur les qualités architecturales et historiques du bâtiment, tout en respectant les normes contemporaines en vigueur.

En répondant aux besoins actuels de la station d’altitude, le sanatorium rénové contribuera à la vie culturelle locale et offrira des logements abordables pour la communauté. Cette transformation représente une occasion unique de préserver l’héritage du bâtiment tout en lui insufflant une nouvelle vie, répondant ainsi de manière durable et équilibrée aux besoins actuels.

La volonté du projet est d’extraire toutes les richesses de l’ouvrage d’origine, certaines disparues avec le temps et de les réintroduire, afin d’offrir un nouveau bâtiment populaire de qualité à la station. Le projet conserve toutes les qualités architecturales initiales, tout en les revalorisant. Par exemple, la façade sud est ornée par de généreuses galeries de cure, qui offrent aux nouveaux logements une grande qualité.

Le plan initial est conservé et réinterprété pour accueillir des logements et un programme culturel et social. À chaque étage, l’emblématique long couloir, vestige de sa fonction sanatoriale, est réinterprété en espace intermédiaire collectif, qui favorise les échanges entre les résidents.

Le nouveau programme assure une interface entre le tourisme et la vie locale de la station. Mais le but ultime de ce projet est la pérennisation de cette architecture emblématique de la lutte contre la tuberculose.

L’archipel des hauts de Conthey

L’identité et l’espace public de la ruralité comme clef pour un projet de revitalisation

Mathias Evéquoz

Joint Master of Architecture Genève – 2023

Ce projet de master s’appuie sur des recherches antérieures portant sur les hauts de Conthey, un lieu qui m’est cher. Les premiers travaux ont exploré les exceptions architecturales telles que les églises et le mémoire a jeté les bases pour le projet de master qui se concentre sur la préservation de l’identité locale tout en répondant aux besoins contemporains.

La problématique centrale aborde la création d’espaces de qualité en s’inspirant de l’identité du lieu. Le village de Premploz a été choisi comme site pour le projet, offrant des opportunités de revitalisation, notamment à travers la préservation des fontaines et la réintégration des vergers. La ruralité qui représente une grande partie du territoire suisse est en constante évolution. Bien construire l’urbanisme et l’architecture de la ruralité sont des enjeux majeurs dans le développement du pays.

Une observation minutieuse du village de Premploz a révélé la présence plusieurs dispositifs spatiaux. Les jardins potagers murés, les seuils et les espaces de distribution que j’ai nommé interstices sont des éléments qui participent à la richesse architecturale du lieu. Ces dispositifs, combinés à une réflexion sur la mixité typologique et générationnelle, façonnent le projet.

L’implantation du projet peut être résumée en quatre dispositifs distincts qui répondent à la problématique. La réapparition de la rue villageoise avec la continuité visuelle typique de la ruralité. La création d’une place autour de la fontaine existante entourée d’un programme public. La transformation des granges délaissées en logements ou bâtiments publics. La mise en place des interstices côté rue et des jardins côtés cour.

Ce projet réussit à créer des espaces qui reflètent et valorisent l’identité du lieu. Les interstices, les seuils et les jardins sont des éléments-clés qui pourraient inciter les habitants à renouer avec le coeur du village. La mixité typologique et générationnelle englobant tous les habitants est également un aspect essentiel. Ce projet prône un retour une certaine banalité, simplicité de l’échelle territoriale à celle du détail constructif.

Une distillerie de génépi à Pinsec

Loïc Lugrin

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 2023

Avec comme étude de cas Pinsec et Chandolin, l’énoncé théorique Le patrimoine des Alpes : entre paysage et territoire s’inscrit dans le débat sur le patrimoine bâti rural dans les Alpes valaisannes.

Dans le cadre de mon projet de master, j’ai choisi de travailler avec ce patrimoine alpin caractéristique, en mettant l’accent sur la revitalisation communautaire et la préservation des savoir-faire traditionnels. Pinsec, un village pittoresque de moins de 30 habitants, a été sélectionné comme lieu d’accueil pour une distillerie communautaire de génépi. Cette initiative ambitieuse vise à non seulement créer des emplois locaux, mais aussi à raviver l’activité économique et sociale du hameau. En encourageant les échanges intergénérationnels et en offrant une alternative attrayante à l’exode rural vers les villes de la vallée du Rhône, la distillerie incarne une vision progressiste de la préservation du patrimoine et du développement durable en milieu rural.

La réhabilitation d’un bâtiment autrefois utilisé comme dépôt, situé au coeur du village, offre une opportunité unique d’intégrer harmonieusement la distillerie dans le tissu urbain existant. En conservant l’échelle et l’emplacement de l’ancien bâtiment, la distillerie s’intègre de manière organique dans le paysage vernaculaire de Pinsec, tout en bénéficiant d’une visibilité accrue grâce à son accès direct à la route principale.

Sur le plan architectural, la distillerie est conçue dans le respect absolu du bâti rural environnant. Les matériaux utilisés, bien que modernes et conformes aux normes du XXIe siècle, s’inspirent de ceux traditionnellement employés dans la région. Cette approche permet de créer un dialogue visuel et esthétique entre la distillerie et son environnement, renforçant ainsi son ancrage dans la tradition tout en affirmant sa modernité.

Au-delà de sa fonction première de production de génépi, la distillerie offre également des espaces de vente, de dégustation et de stockage, devenant ainsi un lieu de rencontre et de découverte pour les habitants et les visiteurs. En réinterprétant les savoir-faire anciens à travers une construction neuve et respectueuse du patrimoine local, la distillerie de Pinsec incarne une vision novatrice de l’architecture en montagne, conjuguant tradition et innovation pour répondre aux défis contemporains avec créativité et sensibilité.

Col du Simplon, héritages valaisans

Interventions sur trois constructions pour sa réactivation pédestre

Marco Pereira Lucas

EPFLausanne, semestre printemps 2022

Le projet naît d’une volonté de retourner aux origines de l’histoire de la Suisse avec sa chaîne de montagnes emblématiques que sont les Alpes. C’est là que se situe le Col du Simplon, territoire de la montagne en Valais, décor de vie de deux figures historiques: Gaspard Stockalper et Napoléon Bonaparte. Le premier a élaboré des sentiers muletiers servant de chemin mercantile et le deuxième a conçu la première route carrossable des Alpes, à des fins militaires. Ces tracés étaient jalonnés par des bâtiments qui formaient le réseau territorial nécessaire à la traversée du col. Ces constructions, qui ont perdu leur fonction première, se trouvent à l’abandon suite à la mise en place de nouvelles infrastructures routières.

Le grand dessein consiste à réactiver le chemin pédestre à travers trois bâtiments relativement équidistants: l’auberge Taferna, la Schutzhaus à Engeloch et les ruines de la tour d’Äbi. Pour ce faire, ces édifices subissent un degré d’intervention différent. Le premier étant juste abandonné, quelques travaux minimes suffisent à sa remise sur pied. Le deuxième est entièrement utilisable dans l’état dans lequel il se trouve et par conséquent seul un changement d’affection et un réaménagement intérieur sont nécessaires. Le dernier, à l’inverse des deux autres, est complètement délabré et inutilisable, étant donné que ce sont des ruines.

Le but du projet est alors de créer de nouveaux ateliers, espaces communautaires au col du Simplon. Ainsi, les artistes sont encouragés à développer leur art dans un cadre d’échange avec leurs collèges et la magnifique nature qui les entoure.

Le projet se concentre sur la tour d’Äbi étant donné l’importance des travaux à effectuer. Elle vient trouver son ancrage sur les anciennes pierres datant de 1676. Son noyau en béton désaxé vient consolider une construction faite en bois, traité au village du Simplon. La structure verticale est fixée sur les pierres existantes des ruines qui vient tenir une grille de poutre horizontale. Les façades en lames de mélèze sont indépendantes du rythme intérieur et sont décalées jouant sur la vieillesse du bois face aux intempéries.

De par sa hauteur et sa forme, la tour d’Äbi rappelle les hautes tours des bâtiments construits par Stockalper, comme une sorte de repère dans ce large paysage.

Transformation et rénovation de la cabane de Mountet

Kevin Navarro Cruz Pereira

TRAVAIL DE MASTER

EPFL, Semestre Printemps 2022

Située à la fin du val d’Anniviers, dans la couronne impériale valaisanne, la Cabane du Mountet a revêtu plusieurs formes tout au long de son histoire. Elle se conforme ainsi aux besoins et attentes des alpinistes, skieurs et randonneurs depuis 1872. La cabane est au centre de plusieurs chemins alpins et bien qu’elle soit vétuste, son importance dans la région reste notoire tant pour les hôtes s’y arrêtant pour la nuit que pour ceux souhaitant partager un repas.

Comme dans la majorité des cabanes du CAS, l’affluence a une tendance à la baisse, car de nos jours les utilisateurs en attendent un confort accru et des installations plus modernes. L’implémentation de nouveaux standards de confort pourrait répondre aux besoins contemporains et ainsi inviter une population plus hétérogène à profiter de ce lieu.

Il est également nécessaire d’adapter le bâtiment aux différentes contraintes saisonnières et de diminuer la logistique coûteuse et polluante en exploitant les ressources énergétiques et vitales disponibles in situ.

En ce sens, le projet a pour but d’améliorer les points précités au moyen de nouvelles installations techniques et typologiques permettant d’élever le niveau de confort des utilisateurs et de la gardienne.

Par exemple en offrant plus d’intimité, une modularité spatiale ou même un accès à des sanitaires alimentés par les eaux de ruissellement du glacier.

Aussi, il est primordial de minimiser l’impact de l’intervention en réutilisant les ressources matérielles déjà disponibles sur place afin de préserver l’identité du lieu.

Sentinelle Réanimation d’un moulin millénaire au bord du Fornant

Eliott Hounieu

Projet de Master MA4 : 2022-2023

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Les sentinelles sont des jalons dans le paysage qui enregistrent le temps : une allée d’arbre centenaire, un chemin qui s’efface, les méandres fossiles d’une rivière, une peinture qui s’écaille.

Ces individus hétéroclites servent ici d’allégorie pour illustrer la mutation du paysage du Val des Usses. Située entre les bassins genevois et annécien, cette région à vocation agricole est devenue une zone-dortoir qui héberge de nombreux pendulaires. Afin que l’agriculture n’occupe pas qu’un rôle subalterne, le val doit requalifier son rôle et son identité au sein du territoire métropolitain. Face à une intensification des infrastructures, la collectivité doit élaborer des stratégies pour concilier ce réseau en expansion avec les structures existantes et la mémoire du lieu. Le projet du Fornant s’inscrit dans cette quête de résilience. Les sentinelles sont multiples le long de la rivière ; une canalisation aérienne d’eau potable, un bief enterré, le mur sud d’un moulin millénaire et les ruines d’une habitation paysanne, tous ces protagonistes placés sous les lignes d’un pylône à très haute tension.

Par le dessin de ces infrastructures, le projet dévoile l’anatomie de la ressource en eau et interroge nos modèles d’énergie en termes d’accessibilité et de consommation. Alors que de nouveaux lotissements se développent dans les villages, le projet du Fornant nous invite à porter attention aux formes déjà existantes. Le moulin en ruine est restauré et la maison réoccupée par une famille qui fabrique du pain avec le blé du moulin. De nouvelles structures sentinelles assurent le transport du grain moulu, de l’eau et de l’électricité produits au moulin. La revitalisation progressive de ces structures en ruines est envisagée de manière virale, se propageant de proche en proche. À une époque où l’antagonisme entre la ville et la campagne est de plus en plus prononcé, cet élan a le potentiel de stimuler une économie locale et de réaffirmer le rôle de l’agriculture dans nos régions rurales.